Wie ausgerechnet die Sonne das Netz an den Rand bringt

Wenn die Sonne zum Risiko wird

Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt. Für viele Menschen sind das Tage der Ruhe, für die Netzbetreiber potenzielle Schreckensszenarien. Dann, wenn Millionen Solaranlagen gleichzeitig Strom ins Netz drücken – bei minimalem Verbrauch. Die Folge: Es droht ein regionaler Brownout – also das gezielte Abschalten von Stromabnehmern oder Einspeisern, um einen echten Blackout zu verhindern.

Solche Abschaltungen wären nicht nur eine Premiere in Deutschland. Sie wären auch ein mediales Desaster für die Energiewende – gerade in einem Land, das sich international als Vorreiter in Sachen grüner Strom inszeniert.

Die „Hellbrise“: Ein schöner Name für ein hässliches Problem

Was bisher unter dem Begriff Dunkelflaute lief – kein Wind, keine Sonne, kein Strom – hat nun ein umgekehrtes Pendant: die Hellbrise. Sie beschreibt eine Situation, in der zu viel Ökostrom erzeugt wird. Besonders an sonnigen Feiertagen, wenn kaum jemand Strom braucht, aber Solaranlagen auf Volllast laufen. Das Netz ist dann schlicht überfordert.

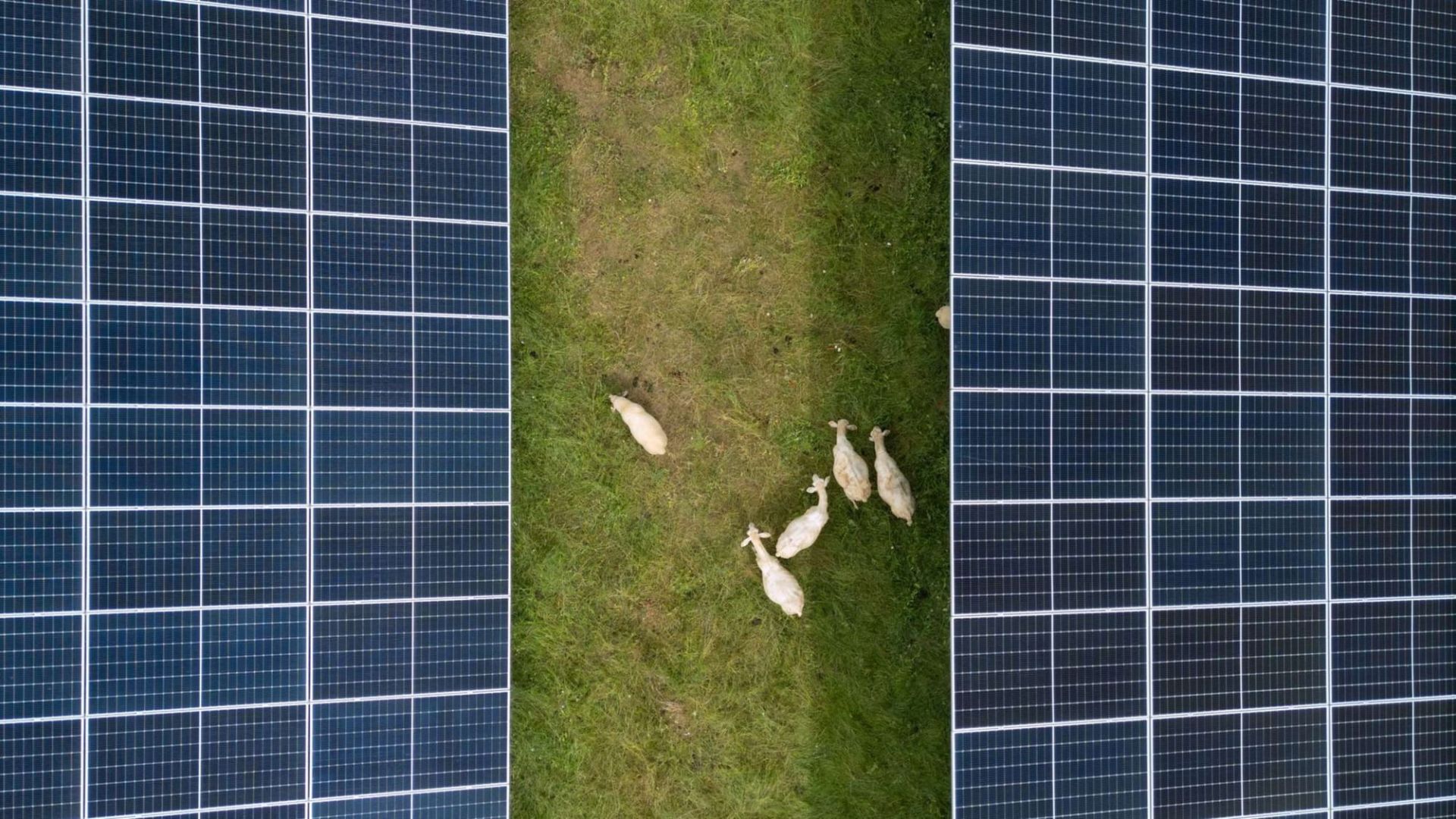

Ein Beispiel: Allein die Photovoltaikanlagen in Deutschland kommen auf eine Spitzenleistung von rund 100 Gigawatt – so viel wie 100 Atomkraftwerke. Doch wohin mit dieser Energie, wenn niemand sie braucht, speichern oder exportieren kann?

Akkus zu klein, Gesetze zu spät

Die Lösung sollen Akkus unter Dächern sein – aber die reichen oft nur für ein paar Stunden. Danach fließt der Strom unkontrolliert weiter. Zwar gibt es gesetzliche Vorgaben für steuerbare Anlagen. Doch diese greifen meist nur bei neuen Solaranlagen. Ein Großteil der älteren Systeme ist schlicht nicht abschaltbar.

Der Bund hat das Problem erkannt und neue Regeln auf den Weg gebracht. Nur: Die Wirkung wird erst Jahre später spürbar sein. Und bis dahin? Drohen riskante Feiertage.

Bayern – das Bundesland der Widersprüche

Besonders betroffen: Bayern. Der Freistaat setzte lange auf Solaranlagen, blockierte aber Windkraft und die großen Stromtrassen aus dem Norden. Nun sitzt das Land auf einem selbstgebauten Dilemma: Im Winter gibt’s zu wenig Strom – im Sommer zu viel.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wies schon mal vorsorglich die Verantwortung von sich: Die Netzbetreiber seien zuständig für die Stabilität, ließ er wissen. Die Netzbetreiber wiederum verweisen auf unzureichende politische Vorgaben. Und so beginnt das klassische Schwarze-Peter-Spiel, noch bevor überhaupt etwas passiert ist.

Wetterbericht als Krisenindikator

Über die Osterfeiertage gab es Entwarnung – es war zu bewölkt für ein echtes Stromchaos. Doch schon an Himmelfahrt oder Pfingsten könnte es ernst werden. Dann droht die nächste Hellbrise. Und die Netzbetreiber bereiten sich jetzt schon vor.

Sie optimieren Prozesse, verbessern die Kommunikation zwischen Netzebenen und sprechen mit Industrieunternehmen, um flexible Stromabnahmen zu ermöglichen. Manche Transformatoren sollen sogar überlastet werden – mit dem Risiko, schneller zu altern oder im Notfall auszusteigen.

50 Prozent der Anlagen sind nicht steuerbar

Laut Bundesnetzagentur ist der Extremfall unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Noch fehlt es an einer durchgreifenden Lösung. Immerhin: Großanlagen müssen inzwischen abschaltbar sein. Aber: Etwa die Hälfte aller Solaranlagen in Deutschland kann noch immer nicht zentral gesteuert werden – das ist ein Problem mit Ansage.

Dazu kommt: Der Solarzubau läuft weiter auf Hochtouren. 2023 wurden über 16 Gigawatt neue Leistung installiert – ein Rekord. Und dieses Jahr dürfte noch stärker werden.

Die Energiewende braucht endlich ein funktionierendes Netz

Die Energiewende ist politisch gewollt. Aber sie ist technisch nicht zu Ende gedacht. Wer auf dezentrale Erzeugung setzt, muss auch dafür sorgen, dass diese steuerbar ist. Und dass das Netz damit umgehen kann.

Noch wirkt es, als würden politische Ziele schneller formuliert als sie technisch umsetzbar sind. Der Strom ist da – aber nicht da, wo er gebraucht wird. Und oft auch nicht dann, wenn man ihn nutzen könnte.